内田洋行は2017年6月13〜14日、働き方変革をテーマにしたイベント「Change Working Forum 2017」を開催した。本稿では、2日目に行われた同社の執行役員で知的生産性研究所所長を務める平山信彦氏の講演「働き方変革の成功要件」の内容についてレポートする。

150プロジェクトの実績から生まれた「2-3-2」のフレームワーク

内田洋行が働き方の研究を目的に知的生産性研究所を設立したのは、今から約30年前のこと。当初は市場調査やテレワークの実証実験などを主な活動としていたが、企業からの相談を受けることが次第に増えた結果、2010年には働き方変革のコンサルティング業務を中心に活動するようになったという。これまで支援してきた案件は、実に150件にも上る。

今回、平山氏が来場者に熱く語った内容も、数多くの働き方変革プロジェクトを見てきた同氏が、現場から得た経験則だという。

株式会社内田洋行 執行役員 知的生産性研究所 所長 平山信彦氏

株式会社内田洋行 執行役員 知的生産性研究所 所長 平山信彦氏

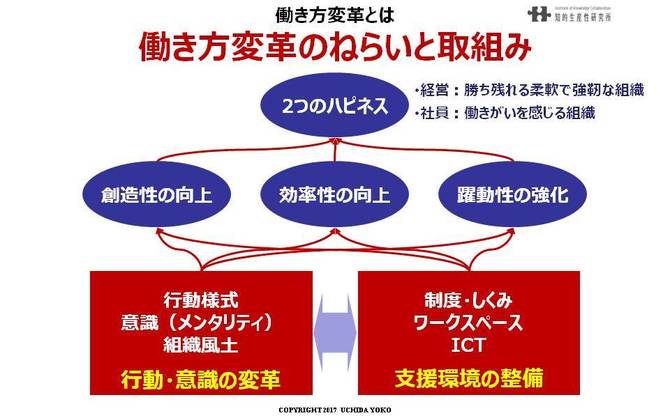

下図は、平山氏が最初に示した働き方変革のフレームワークであり、「2つのハピネス」「3つの評価軸」「2つの支援環境」の「2-3-2」の要素で構成されている。

働き方変革のフレームワーク

働き方変革のフレームワーク拡大画像表示

最初の「2つのハピネス」は、働き方変革のねらい、働き方変革に何を期待するかを示しており、経営と社員の双方の視点でねらいを定める必要があるという。

「昨今は、激しい競争を生き抜くために働き方変革を推進する企業が多いが、ともすると経営目線だけで働き方変革を捉えてしまい、社員視点のハピネスが置き去りにされがちである。だが、『この会社で働いていてよかった』『もっとワクワク働きたい』といった内容を伴っていないと、働き方変革はうまくいかない。社員とのエンゲージメント強化は、重要な経営課題と認識すべきだ」(平山氏)。

次の「3つの評価軸」は、働き方変革を実施していくなかで、施策を評価するためのものさしであり、「創造性の向上」「効率性の向上」「躍動性の強化」で構成されている。創造性と効率性の2つを評価軸とすることに異論はないだろう。3つ目の「躍動性」について平山氏は、次のように補足する。

「躍動性は、多くの人にとってあまり馴染みのない評価軸かもしれないが、われわれがコンサルティングをするうえで、こだわっているポイントである。一言で言えば、『活力のある元気な組織になったか』という評価軸だ。例えば、イノベーションというのは、たいてい業際や学際といった際(きわ)で生まれるもの。自分の部署外に関心がない縦割り組織ではイノベーションは起きようがない。誰かが面白そうなことをやっていたらみんなが覗きに行く、失敗を恐れずにリスクを取って新しいことにチャレンジする、あるいはエマージェンシーの際は、部署や担当の垣根を越えて事態に対応する、そういった組織の活力や元気の良さを測るのが躍動性だ。創造性はかしこさ、効率性は手際の良さを示す。せっかくそこまでやるなら、かしこくて手際が良くて元気な組織にしていこう、それがこの3つ目の評価軸に込めた思いだ」(平山氏)。

最後の「2つの取り組み」は、3つの評価軸の目盛りを上げるために、行うべき施策のタイプを示す。1つは「行動・意識の変革」、もう1つは「支援環境の整備」である。

支援環境の整備には、人事制度や会社のしくみの変革、オフィス環境の改善、ICTツールの導入などがあり、それぞれ注目されているが、支援環境の整備が実を結ぶには、もう1つの行動・意識の変革が不可欠だと平山氏は指摘する。

「どんなに素晴らしいオフィスを用意し、どんなに高度なICTツールを導入しても、社員がそれらを活用しなければ無駄な投資になってしまう。これが働き方変革の難しいところであり、われわれコンサルタントがもっとも腐心するところだ」(平山氏)。

社員の声なき不安が最大のボトルネック

2つのハピネスを見定め、2つの取組みに分類される施策を実施し、3つの評価軸で検証する。このPDCAを回していくことが、働き方変革を成功に導く基本と言えそうだ。

「施策を検討する際は、具体的な目標を数字で設定するとよい。例えば、長時間労働の解消に向けた施策なら、その施策による時短効果を時間で設定すれば、評価もしやすくなる」(平山氏)。

とは言え、基本はあくまでも基本だ。近年、働き方変革に取り組む企業は増えているが、OECDのレポートが示すように、日本の労働生産性は低いままだ。働き方変革が計画通りに進んでいない企業が多いということでもあろう。働き方変革に手を付けたものの、なかなか成果が上がらない。知的生産性研究所は、そうした企業から支援要請を受けることも多いという。

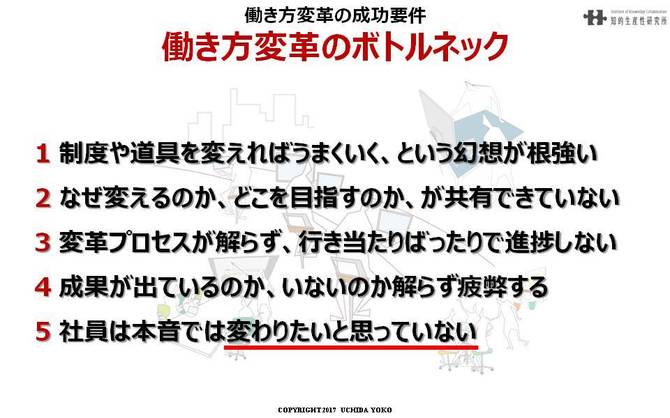

下図は、行き詰まってしまった働き方変革プロジェクトによく見られる5つのボトルネックを示したものだ。

行き詰った働き方変革プロジェクトによく見られる5つのボトルネック

行き詰った働き方変革プロジェクトによく見られる5つのボトルネック拡大画像表示

このうち、1~4は「2-3-2」のフレームワークを使っていれば、回避できたはずのものである。例えば、4の「成果が出ているのか、いないのか解らず疲弊する」は、3つの評価軸と、施策ごとの目標設定と検証を行うことで解消できる。

平山氏が講演で時間を割いて説明を加えたのは、5の「社員は本音では変わりたいと思っていない」である。

同氏は「プロジェクト担当者が、途中で気がついて一番対策に苦労するのが5番だ。トップダウンで働き方変革を進めるというと、表立っては反対しないが積極的に協力もしない社員が必ず出て来るものだ。今のままで十分だと考えていて、生産性が上がったら、その分余計な仕事が増えるのではないか、頑張って生産性を上げても損をするのでは、と不安に思っている」とし、さらにこう続ける。

「この不安は半分当たっていて、単に生産性を上げると、もっとも生産性の高い人に仕事が集中してしまう。そうならないための仕組みが必要なのだ。社員の頑張りがその人のハピネスにつながるように、働き方変革を設計する必要がある。また、プロジェクト担当者は、声に出さない社員の不安を想像し、回答を用意して不安の除去に努めるべきだ」。

行動が変われば意識も変わる。まずは行動様式の変革から

行動・意識の変革が働き方変革で重要なのは先に述べた通りであり、様々なところで言われていることであるが、「まず意識変革を」と呼びかけても、社員が自発的に意識を変えることはめったにない。特に、働き方変革に着手したてのときは、その実効性に懐疑的な社員も多いことから、馬耳東風を決め込む人もいるだろう。そこで平山氏は、まず行動様式を変えることから始めるとよいという。

「例えば、会議は5分前に終わらせるようにする。すると、『前の会議が長引いたので…』という言い訳が通用しなくなるので、次の会議が定刻に始められる。遅刻者を待って、他の出席者が無駄な時間を過ごすことがなくなる。さらに、会議終了の10分前に、会議の主催者がアクションアイテムをまとめる。会議で決まったことと決まらなかったことを整理し、決まらなかったことについて誰がいつまでに案を作るかといったことを決めるようにする。会議を5分前に終わらせる、その10分前にアクションアイテムを決める、この2つを2カ月続けてみると、誰もが『以前はなんて非効率な会議をしていたのだろう』と思うようになる。『意識を変えよう』と抽象的なことを言うのではなく、具体的な行動様式を示して、実践する。その効果が実感できれば、意識は自然と変わるものだ」(平山氏)。

なお、内田洋行が自社で行った働き方変革では、実施した344の施策のうち、245が行動変革施策だったという(残り99が環境整備施策)。講演では、この他にも「社員参画はアーリーアダプターが成否を分ける」(施策を全体で一斉に行うよりも、部分的に実施して賛同者を育てて、社員間で啓蒙させる)など、働き方変革を成功に導くための方法論が紹介された。

働き方変革では、同じ目的でも社員構成や企業風土など、その企業の事情によって採るべき施策は変わってくる。数多くのプロジェクトを見守ってきた平山氏の講演は、聴講者にとって示唆に富んだものになっただろう。