― 課題は国際標準化(oneM2M)と水平統合型アーキテクチャ ― ビッグデータ/クラウド時代のM2M(Machine to Machine)ネットワークとはどうあるべきか? M2Mネットワークとビッグデータの関係を整理したうえで、M2Mの構成要素や、垂直統合型から水平統合型へのアーキテクチャの移行の重要性について見ていく。また具体例としてコマツの「KOMTRAX」(コムトラックス)やNECの最新の大規模プラント故障予兆監視システムなどを紹介する。

1 M2Mネットワークとビッグデータ

ビッグデータを構成する情報(データ)として、次のようなものがある。

- ブログやフェイスブック等のソーシャルメディアデータ

- オフィスで作成される電子メールや文書データ

- CRMシステムで管理されているDM用販促データ等のカスタマーデータ

- Webの配信サイトから提供される音声・映像等のマルチメディアデータ

- 販売管理システムにおけるPOSデータなどのオペレーションデータ

- ICカードやRFID、温度/湿度、加速度などのセンサーデータ

- ECサイトなどにおける購入履歴などのWebサイトデータ

- Webサーバで自動的に生成されるアクセスログ等のログデータ

このような多様な情報で構成されるビッグデータは、大きく「バーチャルなデータ」「リアルなデータ」の2種類に分類される。

前者は、ユーザーがインターネット上で入力するなどのデータや、Webの配信サイトから提供される音声・映像等のマルチメディアデータなどであり、例えばアマゾンのリコメンデーションサービス注1などはバーチャルデータを用いて実現されている。一方、後者は、実世界のセンサーネットワークにつながれたセンサーから生み出され収集される温度や湿度、加速度、照度などのデータのことである。すなわち、後者のリアルデータが、M2Mで扱うデータとなる。

注1 リコメンデーションサービス:これまでの顧客の買い物の傾向を分析し、顧客の好みに合わせたお勧めサービスのこと。

2 センサーネットワークからM2Mへ

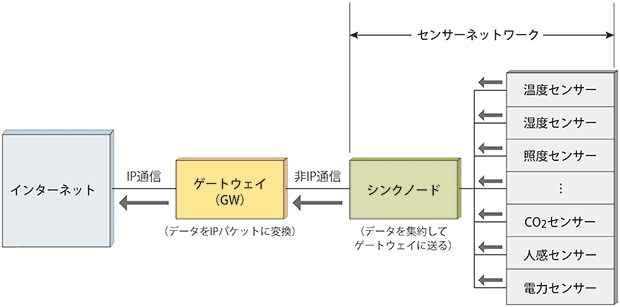

M2Mのベースとなるセンサーネットワーク(システム)は、温度センサー、湿度センサー、照度センサー、人感センサーなどといった多様なセンサーがネットワークに接続され、取得したセンサーデータを収集し、分析や制御などを行うシステムである。

一方、2000年初頭頃から‘ユビキタス’(Ubiquitous)という用語が普及し始めたが、このユビキタスにも2つの定義がある。

ユビキタスの意味として「いつでも、どこでも、誰とでもつながる」が広く捉えられてきたが、ユビキタスにはもうひとつ「リアルとバーチャルの融合」という意味もあった。しかし、この時期に‘センサーネットワーク’という用語が登場し普及し始めた。M2M、CPS注2、IoT(Internet of Things、モノのインターネット)といった言葉は、このユビキタスの延長線上の用語として理解することができる。

注2 CPS:Cyber-Physical Systems。スマートグリッドやセンサーネットワーク(物理網)からの実際のデータと、IT(インターネット、サイバー網)が密接に結合したシステム。

また、最近、M2MやIoTという言葉がいろいろなところで使われ始めているが、これらはインターネット(1969年)を源流としてCPSや中国の物聯網(ウーレンワン)注3などと、多少の語源的な違いはあれ、ほぼ同義語なものである。

注3 物聯網(ウーレンワン):中国の戦略的な産業振興策(2011〜2015年)を実現するための情報通信技術のひとつ。具体的には、RFIDやセンサーを利用したセンサー技術と情報通信網(インターネット)を組み合わせたネットワークのこと。

これまでの解説から明らかのように、M2Mは、基本的には次のような要素で構成される。

- 各種のセンサーと

- これらを有機的に結合するセンサーネットワークであり

- そこに流れる情報は、基本的には人間の行動に起因した情報ではない

3 コマツのM2Mシステム

「KOMTRAX」に景気予測の付加価値

それでは、M2Mの具体例としてどのようなものがあるのだろうか?

身近には、街のあちこちやオフィスビルなどに設置されている自動販売機の缶コーヒーなどの在庫状況を、携帯電話網を介しては遠隔から把握するシステムが普及している。

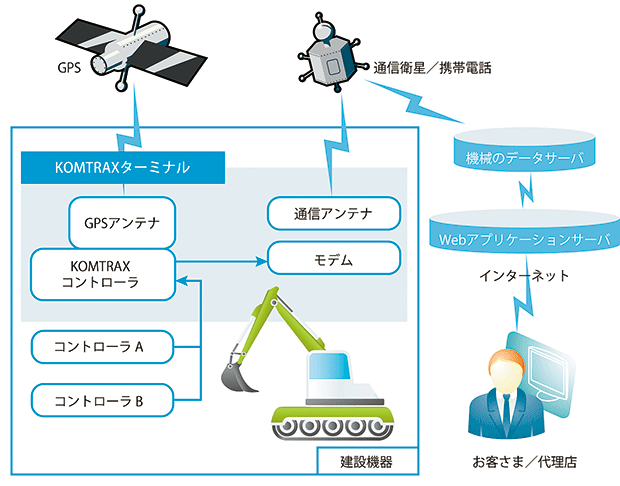

一方、企業におけるM2Mシステムとしてコマツ注4のKOMTRAX(Komatsu Tracking System、コムトラックス。図1)は、M2Mの代表例として有名なもののひとつである。

注4 登記社名は株式会社小松製作所。1921年創立。

〔出所 http://www.komatsu-kenki.co.jp/service/product/komtrax/をもとに作成〕

コマツは、世界各国に販売している建設機械に通信モジュール(例えばGSM注5モジュールなど)を設置し、コマツの建設機械のデータをすべて集め、建設機械の稼働状況を把握している。もともと通信モジュールを付けた狙いは、建設機械が盗難された場合に、遠隔から強制的に建設機械の動作をストップさせることにあった。

注5 GSM:Global System for Mobile Communica-tions、欧州が中心になって開発した第2世代の携帯電話システム。事実上の世界標準となって広く普及している(日本ではサービスされていない)。

しかしその後、これを発展させて、コマツの販売代理店などが建設機械の消耗品の交換時期などを顧客に提案するというような付加価値を付け始めていった。さらに、建設機械のCO2の消費量も測れるため、代理店を経由して効率的な運転方法などを顧客に提案することも可能となった。このようにして、KOMTRAXに関するサービスが進化・発展していった。

ところが、建設機械などのメンテナンスや保守などのためのKOMTRAXシステムは、建設機械の稼働データを収集して分析することによって、景気の予測にも使える可能性がでてきた。これは、建設機械の稼働が多ければ公共事業がたくさんあるということであり、景気がよいことの指標にもなるためである。すなわち、KOMTRAXから上がってくるデータと経済(景気)の動向を相関付けられる可能性があることから、話題を呼ぶようになった。

このように、もともと盗難防止や機械のメンテナンスなどを目的にスタートしたKOMTRAXシステムが、景気予測のような、新しい別の分野にも使えるというのが非常に面白い点である。

なお、コマツは、2013年4月から2016年3月まで(2013〜2015年度)の新たな3カ年の中期経営計画「Together We Innovate GEMBA Worldwide」注6を発表し、新たなスタートを切った。同社は既存事業において、これまで取り込めていなかった潜在需要をもつ分野については、他社との積極的な協業も選択肢に入れて強化を図っていく。さらに、装着配車台数が2013年3月末時点で30万台を超えた「KOMTRAX」は、機能と活用方法を今後も進化させ、「KOMTRAX Plus」(コムトラックスプラス。鉱山機械管理システム)、および2013年度に導入を予定している、部品の状態や交換履歴の把握を可能にする「KOMTRAX Parts」(コムトラックスパーツ)とともに、さまざまな情報の「見える化」を実現していく。

注6 http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/press/2013042515133912756.html

これらに加えて、進化するKOMTRAXを最大限に活用することで、速やかな部品供給やサービス活動を実施するとともに、レンタルや中古車の循環事業やリテールファイナンス事業も含めたバリューチェーンを拡大し、顧客の満足度を高めていくことになった。

4 NECの大規模プラント故障予兆監視システム

次に、最近のビッグデータとセンサーネットワーク(M2M)の最新システムの例を見てみる。

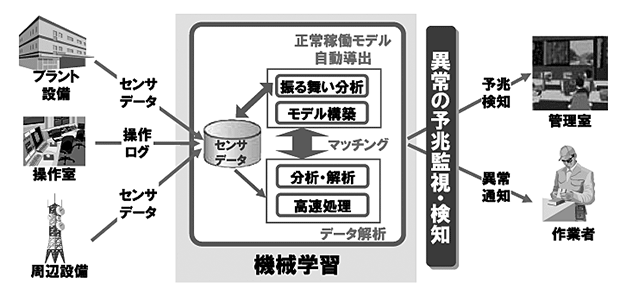

NECは、多くのセンサー類を配置した工場や発電所などの大規模施設(プラント)における故障の予兆を分析し、故障に至る前に設備の不健全な状況が把握できる「大規模プラント故障予兆監視システム」を開発し、2013年4月に発表した(図2)。

〔出所 http://jpn.nec.com/techrep/journal/g12/n02/pdf/120202.pdf

(参考サイトは http://jpn.nec.com/press/201304/20130408_01.html)〕

NECは、これまで、センサー情報などからのビッグデータの分析を行う独自技術として、専門知識や複雑な設定をしなくても「いつもと違う」挙動を自動発見できる、「インバリアント分析技術」注7を開発し、システムへの適用を進めてきた。

注7 インバリアント(Invariant)分析技術:大量に収集したセンサーデータの中に埋もれている、システムの特徴を表す普遍的な関係性(インバリアント)を、対象プラントシステムから自動的かつ網羅的に抽出して、モデル化する。このモデルと一致しない「いつもと違う」挙動を「サイレント障害」(Silent Failures、コンピュータシステム上に前もって用意してある診断機能では検知できない障害のこと)として検知する技術。

この新システムは、プラントの設備に設置されている各種センサーの情報を収集し、インバリアント分析技術を用いて解析を行う。この技術によって、膨大なセンサー情報から設備の健全な運用状態を自動的に定義し、常時収集するセンサーデータと比較・分析を行うことによって、故障が発生する前の不健全な状態を、通常と異なる「故障の予兆」として、いち早く検出し把握可能となる。これによって、工場や発電所のプラントの予防保全が可能となり、安全性の向上や効果的な運用につながることになる。

NECは、この「大規模プラント故障予兆監視システム」の開発にあたり、このシステムの有効性を確認するため、中国電力の協力のもとに、同社の島根原子力発電所において実証実験を行ってきた。

具体的には、最初に、2011年8月から2012年11月まで設備状態監視用センサー情報の解析が行われ、過去の不具合の事例などについて予兆を検出することに成功。さらに、2012年10月からは、島根原子力発電所の技術訓練用施設にこのシステムを試験的に導入し、疑似的にさまざまな設備故障を発生させ、故障予兆検出の実証試験が行われた。その結果、予兆の検出が可能となることが実証された。この「大規模プラント故障予兆監視システム」開発は、NECの、社会インフラ分野におけるビッグデータ関連のソリューション提供の一環であり、今後さらに多くのシステムに適用されていくことが期待されている。

5 M2Mのアーキテクチャ:垂直統合型と水平統合型

〔1〕現在は垂直統合型が主流

ところで、M2Mはどのようなアーキテクチャ(構成)で動作しているのだろうか?

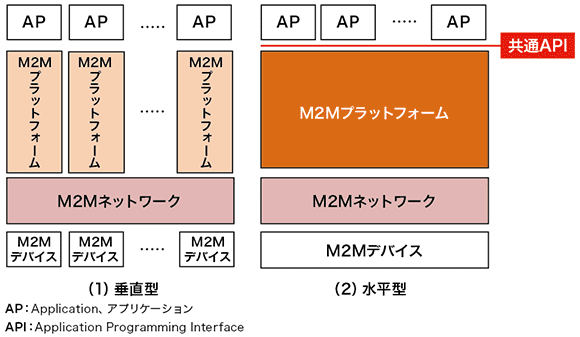

図3は、M2Mのアーキテクチャについて、

- 垂直統合型アーキテクチャ:各社独自のシステム構成

- 水平統合型アーキテクチャ:共通化されたシステム構成

を示したものである。

現在のM2Mは、すべて垂直統合型アーキテクチャ、つまり各社独自のシステム構成でつくられている。具体的には、図3の(1)垂直型の場合は、M2Mネットワーク上に、例えば、

- A社の自動販売機の遠隔監視

- B社の重機の遠隔監視

- C社のエレベータの遠隔監視

などのように、従来のM2Mアプリケーションは、各社独自のM2Mプラットフォーム(M2M基盤)上に垂直型(個別)のアプリケーションを開発することによって、新たなM2Mサービスを創出している。

例えば、コマツの場合、KOMTRAXシステム(図1参照)の機械からGSMなどの携帯電話網経由で情報を集めてKOMTRAXサーバに入れ、KOMTRAXサーバですべてを処理する。このとき、例えば機械の消耗品の交換のタイミングなどをコマツの販売代理店などに教えるというサービスも行われている。

また、例えばエレベータ事業者の場合は、エレベータに各種センサーが設置されており、M2Mによってエレベータの稼働状況をすべて把握している。具体的にはエレベータに取り付けられたセンサーから収集したデータが、エレベータ専用のサーバに収集されて処理され、そこで監視されているというしくみである。すなわち、図3に示したように、現在は、次のようにすべて垂直型のアーキテクチャで設計されている。

- センサーデバイス(個別)

- M2Mネットワーク(共通)

- M2Mプラットフォーム(個別)

- アプリケーション(個別)

このように、垂直型のアーキテクチャの場合、例えば医療アプリケーションあるいは農業アプリケーションなどの新しいアプリケーションを開発するたびに、個別の垂直型アーキテクチャでつくり続けなくてはならない。

〔2〕垂直型アーキテクチャの限界と国際標準組織「oneM2M」の設立

今後のM2M市場の発展を見据えると、開発コストの増大などの観点から垂直型アーキテクチャに限界がくることになろう。そこで、どこかのタイミングで、図2の(2)に示すようなM2Mの共通プラットフォームによる水平型アーキテクチャへの移行がなされることになる。垂直型から水平型への移行は、歴史が示唆するところでもある。

すなわちM2Mにおいては、「プラットフォームビジネス」を将来どのベンダが提供するかが競争要因になっている。当面は垂直型アーキテクチャのビジネスを展開していきながらも、水平型への移行を視野に入れておく必要がある。

このような流れのなかで、現在、世界のSDO注8が結集して、「oneM2M」(2012年7月設立)という国際的な標準化組織が結成され、標準化が開始されている。

注8 SDO:Standards Develop-ment Organization、標準化機関。具体的にはARIB(日本)、ATIS(米国)、CCSA(中国)、ETSI(欧州)、TIA(米国)、TTA(韓国)、TTC(日本)という7つの標準化機関。

〔3〕垂直型から水平型アーキテクチャへの移行の重要性

水平型アーキテクチャについては、現在、oneM2Mなどでの議論も経ながら、M2Mプラットフォームのあり方の検討が進められている最中である。したがって当面は、各ベンダ個別の垂直型のM2Mプラットフォームによって、ビジネスが展開されていくことになる。

これに対して、「oneM2M」の標準化が完了するとともに、多様なM2Mアプリケーションが実現されると、水平型によるビジネス展開がなされることになる。この時期的な目安のひとつとして、例えばコンピュータが垂直統合型から水平統合型に移行した時間軸が参考になろう。

具体的には、1970年代までの大型コンピュータ時代には、クローズドなIBMおよびIBM互換機の垂直型のコンピュータ時代があった。しかし、その後、IBM PCが登場(1981年8月12日発表)してパソコン時代を迎え、さらに1984年にオープン・アーキテクチャの「PC/AT」が発表されて以降、PC/AT互換機が事実上の標準(デファクト標準)として普及し、水平型アーキテクチャに移行した。このような時間軸を参考にして、水平型アーキテクチャへの移行を視野に入れながら、ビジネスを展開していくことが重要となる。

なお、水平型アーキテクチャに移行するには、多くの垂直型アーキテクチャの経験を積むことが重要である。

〔4〕あと5年程度で垂直型から水平型へ移行か

以上の観点から、当面は垂直型アーキテクチャで多種多様なM2Mのアプリケーションをつくり込んでいき、その展開の中で水平型アーキテクチャがじわじわと構築されていく形になろう。この際には、現在、すでにM2Mサービスを垂直型で構築している事業者に対しても、水平型の利点を訴求できないといけない。セキュリティ(安全性)の頑強性やシステム構築コストの低廉化などの利点を明らかにし、水平型のM2Mシステムを提供していくことが必要である。

もちろんM2M全体の市場規模が大きくならないと、現在の垂直型のままで進んでしまう可能性がある。水平型に移行するためには、それなりの市場規模が必要であり、これが実現されることによって、水平型の利点を訴求することが可能となる。M2Mの市場が拡大し垂直型から水平型へ移行するには、少なくともあと5年程度の年月がかかると見られている。

6 M2Mを構成するセンサーデバイスとセンサーネットワーク

次に、M2Mを構成するセンサーデバイスに関する最新動向を見ていく。

M2Mのセンサーデバイスに関しては、垂直型から水平型アーキテクチャへ移行しても、現在、市場に提供されているもので問題なく使用可能である。一般にセンサーデバイスは、CPUの能力が小さく、メモリ容量も少ないなど非力であるが、非常に多くの種類のセンサーがあるのが特徴である注9。

注9 センサーの種類については、例えば、ECHONETコンソーシアム「ECHONET機器オブジェクト詳細規定」(2012年8月)の「センサー関連機器クラスグループ」を参照のこと。

図4に、いろいろなセンサーデバイスによって構成されるセンサーネットワークのイメージを示す。また、センサーネットワークにおけるM2M通信の場合、「IP対応のセンサー」や「IP非対応のセンサー」などが混在しており、必ずしもすべてがIP対応のセンサーとなるわけではない。

例えば、IP非対応センサーの場合には、図4に示すように、シンクノード(Sink Node、中継器)で各種センサーからの非IPデータを集約し、まとめてゲートウェイに送信する。次に、ゲートウェイでは、シンクノードから収集した非IPデータをIPデータに変換して、インターネットIP通信できるようにする。

例えば、オフィスのエレベータの速度センサーなどは、歴史的な経緯もあり必ずしもIP対応のセンサーとなっていない。また、工場の中には、IP化されていない多くの照度センサーなども使用されている。これらのセンサーは工場の専用ネットワークに接続されているが、これらは図4に示すように、ゲートウェイを経由して、インターネット(IP網)と接続されるようになる。

各種のセンサーから収集したデータ(ストリームデータ注10)を利用し活用することによって、農業をはじめ都市、環境、流通、資源、医療などの生産性を高め、新サービス創出が可能となる。

注10 ストリームデータ:各種のセンサーから出力される時系列データ。

M2Mを構成するネットワークには、例えば、

- 近距離通信向けのZigBee、Bluetooth、Z-Wave

- 中距離通信向けの無線LAN(Wi-Fi)

- 長距離通信向けの3G(WCDMA)、WiMAXあるいは4G(LTE)

- 有線のEthernetやPLC(電力線通信)

などがある。用途やコストとの見合いで、最適なものを選択して使用されることになる。

7 モバイルネットワークとM2Mの通信料金

ここで問題となるのが、通信事業者から提供されるWiMAXや3G(WCDMA)、4G(LTE)などのモバイルネットワークの通信料金である。

一般の携帯電話料金システムでは、M2Mを利用すると高額なものとなってしまう。改訂された電気通信事業法(2004年4月施行)において、相対取引注11が認められたこともあり、NTTやKDDI、ソフトバンクなどの第一種電気通信事業者は新しいサービスを開始している。

注11 相対取引(あいたいとりひき):通信事業者とユーザー企業(利用者)がそれぞれ個別交渉によって、通信サービスの料金などを取り決めること。具体的には、2004年4月に施行された電気通信事業法では、通信事業者(NTTやKDDIなどの第一種電気通信事業者)は、ユーザーごとに契約を変えてもよいことになった。このため、通信事業者はある一定の条件を満たすユーザー(企業)に特別な条件(料金)で回線を提供できる「相対契約」が可能となった。

例えば、300回線以上も回線を利用する大口企業ユーザーの場合は、個別に相対契約を結ぶことによって、特別な安い料金で回線を利用できるようになった。それまでは、あらゆるユーザーに平等なサービス提供を義務づけられていた第一種電気通信事業者が、安い料金でサービス提供を行うことが禁じられていたのである。

このため、例えば何万円もする携帯端末(スマートフォンなどを含む)の価格を契約料金の中に組み込んで、ユーザーに「高額の端末料金の見えない化」を行っているのと同様に、大口のM2Mユーザーに「通信料金の見えない化」を行うことも可能になった。すなわち、大口の契約の中に個別の通信料金ではなく、サービス契約の中に通信料金が組み込まれるようになり、ユーザーに通信料金を意識させない「見えない化」が行われるようになったのである。このサービスは、通信事業者とユーザー(企業)が個別に契約されるため、必ずしもすべて同じ条件になると限らないが、WiMAXや3G(WCDMA)、4G(LTE)などの無線のモバイルネットワークの通信料金が利用しやすい料金制度となりつつある。

現在、日本においては、携帯電話やスマートフォンなどの携帯端末が1億台を超えている注12が、このうちM2Mに関連するとみられる通信モジュールは、合計で789万台となっている。

注12 電気通信事業者協会(TCA)の携帯電話契約数(2013年1月末現在)における携帯電話総計は1億2952万台と、日本の総人口1億2666万人(2012年3月末時点)を超え1人1台以上保有するという飽和状態となっている(http://www.tca.or.jp/database/2013/01/)。

2012年現在、全世界のM2M市場規模は、20〜30億ドル(1800〜2700億円)程度であり、今後、急成長が予測されているとはいえ、スマートフォンの市場規模に比べてはるかに小さい。すなわち、移動通信事業者の現時点でのメーンビジネスはスマートフォンであり、M2Mビジネスは今後期待する事業といった位置づけとなっている。

また、価格は微々たるものであるが、M2Mの場合でも、M2M端末に携帯で使用する通信モジュール(SIM:Subscriber Identity Module、携帯電話の加入者識別モジュール)を設置すると、電波利用料として200円がかかってしまうという問題もある。

今後、何十億個、何百億個というデバイスがM2Mネットワークにつながるような状況が想定されるなかで、2013年3月に設置された総務省の「電波利用料の見直しに関する検討会」注13においても、M2Mの普及促進に向けたM2Mの電波利用料の見直しの検討がなされている。

注13 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_minaoshi/

8 M2Mの普及基盤「クラウド」

クラウドが進展し社会基盤として整備されてきたため、M2Mなどからのデータ(ビッグデータ)を集める場所がクラウドとなってきた。これは、

- データを蓄積するストレージが安くなったこと

- CPUパワーが安く使えるようになったこと

などが大きい要因となっている。これによって、M2Mが普及する基盤ができ上がり、クラウドとM2Mが表裏一体の関係となって進化していく。

M2Mの普及に伴って、今後いろいろな種類のデータがクラウド上に集積されるようになる。これまで企業の基幹系の業務系のデータが主であったクラウドに、多様なM2M関連のデータが収集されるようになれば、クラウド事業者はビジネスの拡大(マーケットの拡大)が見込めるようになる。

ただし、M2M系のデータは企業の基幹系のデータと質が異なる。すなわち、M2Mの場合はストリームデータ(時系列データ)が多くなるので、データベースのつくり方なども基幹系の場合と異なってくる可能性がある。これらに地道に対応していくことも重要となる。

本記事は、東京大学 先端科学技術研究センターの森川博之教授へのインタビュー取材をもとに編集部がまとめて発行した『M2Mの最新動向と国際標準2013』第2章より抜粋し、再掲載したものである。

本記事は、東京大学 先端科学技術研究センターの森川博之教授へのインタビュー取材をもとに編集部がまとめて発行した『M2Mの最新動向と国際標準2013』第2章より抜粋し、再掲載したものである。