ITをビジネス上の最大の武器として位置づけ、デジタルトランスフォーメーションを推し進めるためには、ITを自在に操るパワーを自社内に持つことが上策である。特に“未開の地”に競争軸を創ろうとなればトライ&エラーを重ねることが必至となり、市場の反応を見ながら軌道修正していくスピード感が肝となる。それを具現化する方策として耳目を集めているのが、開発と運用を一体化して取り組むDevOps体制。だが、IT人材の7割がIT企業に所属する日本で、ユーザー企業はどのようにDevOpsに取り組めばよいのだろうか。

DevOps体制はデジタルトランスフォーメーション時代の必然

改めて言うまでもないことだが、デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、デジタル技術によって実現されるビジネス変革である。DXにはいくつかの段階があるが、その究極的な形態はデジタル技術の活用によって、他社に真似の出来ない新たなビジネスモデルを確立し、圧倒的な競合優位を築くことであろう。

DXの最終形態において、サービスを支えるITシステムは、自社にとってのコアコンピタンスそのものとなる。すなわち、DXを推し進めた企業は、いずれIT企業になるというのがDXが描くストーリーである。

こうしたビジネス環境の変動により、今日、企業のIT部門は生まれ変わりを迫られている。「守りのITから攻めのITへ」というのがそれだ。これまでのコスト削減第一のITから、新たなビジネス価値を生み出すITへのシフトが強く要求されている。

では、「攻めのIT」とは何か。それは、ビジネス環境や顧客ニーズの変化に合わせて、迅速にサービスを修正し、顧客体験を向上させることだ。状況は刻々と変化するため、今日是とされたものが明日もそうであるとは限らない。であるならば、顧客体験を向上させる取り組みを日々続けていくことでしか、競合優位は勝ち取れないだろう。

さて、顧客体験を日々向上させるうえで、従来のウォータフォール型開発はまったくの役立たずである。小さな粒度で素早くサービスを改善し、リリースを重ねていくアジャイル型開発への移行が必要であり、それを実現するための土台として重要となるのが、DevOps志向の組織づくりである。

DevOpsは、開発と運用を一体化したIT組織のあり方であり、技術者一人ひとりが開発と運用の双方を担当する形態と、開発担当と運用担当を同じチームに配置して連携を蜜にする形態、そしてそららの折衷型がある。いずれの形態でも、DevOps体制への移行が成功すれば、運用からのフィードバックを開発に素早く反映して、PDCAサイクルを高速に回転させることが可能になる。DevOpsは、DX時代に最適なIT組織のあり方と言えよう。DXで大きな成果を目指すのであれば、IT部門の組織改革は避けて通れない。

ユーザー企業のIT人材不足がDXの足かせに

DevOps体制への移行を図るうえで、最大のネックとなるのが人材不足だ。この点において、すでに日本の企業は大きなハンデを背負っている。

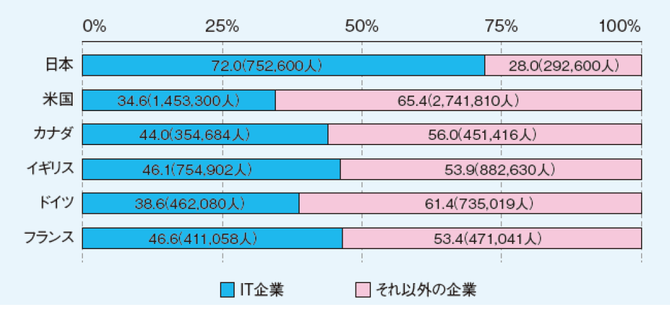

そのハンデとは、IT人材の偏在である。日本では、IT人材がIT企業に集中しており、ユーザー企業にはあまりいない。IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が毎年発行している『IT人材白書』の2017年度版によると、日本ではIT企業に在籍するIT人材の割合は72%、ユーザー企業に在籍するIT人材は全体の1/4程度しかいない。

日本と欧米各国におけるIT人材が在籍する企業の比較 (出典:独立行政法人 情報処理推進機構『IT人材白書 2017』)

日本と欧米各国におけるIT人材が在籍する企業の比較 (出典:独立行政法人 情報処理推進機構『IT人材白書 2017』)拡大画像表示

対する欧米各国では、IT企業に在籍するIT人材の割合は半数以下であり、米国に至ってはたったの34%である。その分、ユーザー企業で働くIT人材が多いわけで、これはDevOps体制に移行するうえで非常に有利だ。欧米企業の場合、自社のIT人材を再教育し、組織を再編して開発部と運用部の垣根を取り払えば、DevOps体制を確立できるという企業も多いだろう。

一方、日本のユーザー企業は、IT人材そのものが足りていない。「餅は餅屋」の考えの下、日本のユーザー企業はシステムの設計・開発・構築、場合によっては運用までを外部のIT企業に頼ってきた。IT部門は数少ない人員で、業務部門とIT企業との橋渡し役や既存システムのお守などを担ってきた。そうした企業が一足とびにDevOps体制を導入して、開発内製化など夢物語でしかない。

では夢物語だからと諦めるのか。ビジネスの厳しい世界はそれを許してくれないだろう。諦めたら他社にいいようにやられるだけだ。

例えば、FinTechで業界をリードしているゴールドマン・サックス。AIによる自動トレードの導入で、600人いた同社ニューヨーク本社のトレーダーが2人しかいなくなったと話題になった。現在、同社は全従業員のうち約3割がIT人材となっている。こうなると、金融企業というより金融系IT企業だ。日本の金融業界は、こうした手強い外敵と渡り合っていかなければならない。

金融業界だけではない。全業界において日本のユーザー企業は、IT部門の組織再編を急ぐ必要がある。IT人材の採用枠を増やし、教育プログラムを見直して、DevOps体制で求められるスキルを身に着けさせると同時に、意識改革を促さなければならない。

DevOps体制で技術者に求められるのは、広範なITスキルだけではない。顧客に喜んでもらうにはどんな機能が必要で、それをどう実現すべきか。顧客はより細かくコントロールできることを好むか、それともより少ない操作で済むことを好むか、そういったことを考えられるビジネス・マインドも要求される。仕様書に従って正確に実装できるだけではだめで、ビジネスの視点で仕様を見直せる能力がほしい。

IT人材がIT企業に流れやすい日本で、優秀なIT人材をユーザー企業が確保するのは困難だ。となれば、海外からIT人材を調達することも検討しなければならないだろう。彼らが活躍できる環境を整備するのは大変だが、これも避けては通れない。

そして何より、DXを牽引するITリーダーが必要だ。最近は、DX担当役員としてCDO(Chief Digital Officer)というポジションを設ける企業も現れ始めた。ビジネスに直結するITサービスについて意思決定を素早く下すため、CDOにはより大きな権限が与えられるべきである。

DX時代のパートナー選びの重要性

さて、最終的にIT人員比率を高めて開発内製化を目指すとしても、すぐに実現できるわけではないから、そこに至るまでのロードマップを描く必要がある。もっとも、DevOpsについてのノウハウがなければ、誰かに相談しなければならない。

これまでなら、IT関連で何かあればまずは出入りのSIerに相談というのがお決まりのコースだっただろう。これがもし、新規システムの導入検討などならそれでよいかもしれないが、DevOpsとなると話は別だ。

基本的にSIerの生業は、システムを開発して納品することである。彼らにとって、顧客の開発内製化は自らの仕事を減らすことにつながるため、決して喜ぶべきことではない。もちろん、SIer自身も顧客のニーズが変化していることは理解していて、それに応えるための方策は検討しているだろう。ただし、あなたが相談しようとしているSIerが、相談相手として適切かどうかは冷静な目で判断する必要がある。

そうした目で見ると、有力な相談相手として浮上してくるのが、ITインフラ企業である。ITインフラ企業は、自社のインフラサービスを利用してもらえればよい。例えば、クラウド・ベンダーや通信キャリアは、クラウド・サービスやネットワーク・サービスの提供が生業であり、SIerのようなしがらみがない。さらに、インフラ企業の多くは、自社のプラットフォームを基盤に、パートナー企業とエコシステムを形成しているので、様々な要望に対応できる引き出しの多さを備えている。

多くのユーザー企業は、人材不足や体制の不備から、システム構築をSIerに委託せざるを得ない状況がしばらく続くだろうが、SIerにもそれぞれ得手不得手がある。自社のサービスを実現するうえで、最適なSIerはどこか決めかねるようなときに、インフラ企業の引き出しの多さは頼りになるはずだ。

例えば、KDDIは各種クラウド・サービスを提供しているが、KDDIグループ傘下には国内のAWS開発をリードするアイレットのような企業もある。クラウド開発に慣れているかどうかというのは非常に重要で、クラウド専業のSIerは、従来型のSIerとはスピード感が違う。彼らと一緒に仕事をすることは、自社のIT部門のあり方を検討するうえで、大きな刺激になるはずだ。

もちろん、パートナー企業の選定も、都度見直しを行う必要があるだろう。アジャイル開発やDevOps体制の真髄とは、硬直化を排し、変化を是とする企業文化を醸成することにある。一度決めたことに従うのは楽だ。従うだけなら機械的に動ける。しかし、DXで成功を収めるためには、既存のものすべてに対し、そのままでよいのか常に問い続ける必要があるはずだ。