今年(2019年)4月の働き方改革関連法の施行を目前に控え、各企業では対応を進めていることと思う。専任の法務担当者がいるような企業はともかく、そうでない中小企業では、対策にヌケモレがないかチェックが追いついていないかもしれない。そこで本稿では、働き方改革関連法の内容をおさらいするとともに、IT施策として取り組むべき勤怠管理のモダナイゼーションについて説明したい。

働き方改革関連法で何が変わるか

働き方改革関連法と一口に言っても、改正された法律は、労働基準法、雇用対策法、労働安全衛生法、パートタイム労働法、労働契約法など多岐にわたる。そして、それらの条文を見ても、素人には何がどう変わったか読み解くのは難しい。

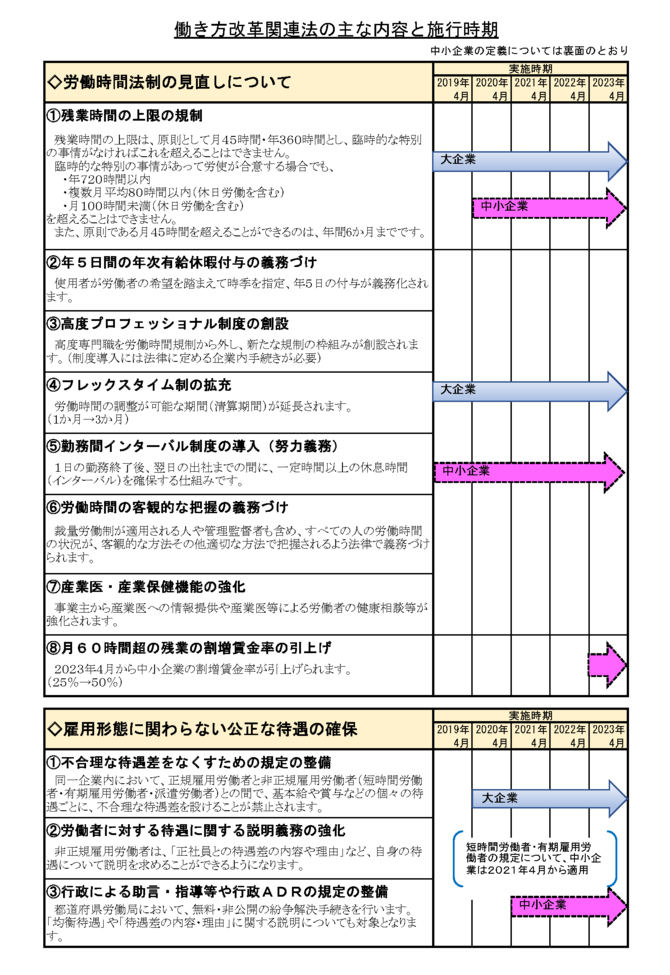

そこでまずは、以下の表をご覧いただきたい。

働き方改革関連法の主な内容と施行時期(出展:厚生労働省京都労働局)

働き方改革関連法の主な内容と施行時期(出展:厚生労働省京都労働局)https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/000271655.pdf

拡大画像表示

これは働き方改革関連法の主な内容をまとめたものだが、ご覧のように内容や企業規模によって施行時期は異なる。そのため、2019年4月より“順次”施行というのが実態である。

以下では、上表の主な項目を取り上げて改めて確認しておこう。

労働時間と休暇に関する改正

労働時間や休暇に関する改正に分類される項目としては、「時間外労働の上限規制」や「5日間の有給休暇の消化義務」、「勤務間インターバル制度」などがある。このうち、時間外労働の上限規制は、今回の法改正で最もインパクトの大きいものと言えるだろう。その主な内容をまとめると以下のようになる。

- 残業労働は、原則月45時間、年360時間まで。

- 繁忙期の残業労働は単月で100時間まで、あるいは2~6カ月の平均で80時間まで(いずれも休日労働を含む)。

- 違反した企業や労務担当者には6カ月以下の懲役、もしくは30万以下の罰金が課せられる。

- 大企業は2019年4月施行、中小企業は2020年4月施行。

ここで言う大企業、中小企業の定義は、上に掲載した「働き方改革関連法の主な内容と施行時期」(PDF)の2ページ目にまとめられているので、そちらを参照されたい。インパクトは大きいが、中小企業にはあと1年の猶予が設けられているので、しっかりと対策を進めておきたい。

次の5日間の有給休暇の消化義務の内容は、以下のようなものである。

- 年次有給休暇を10日以上持つ労務者に対し、使用者は最低5日間の有給休暇を消化させる義務を負う。

- 労務者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保管する。

3つ目の勤務間インターバル制度は、前日の終業から翌日の始業までの間に一定時間の休息を確保するというものだ。努力義務ではあるが、将来の改正において義務化される可能性を考慮すれば、早期に対応することが望ましいだろう。

高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナル制度、いわゆる“高プロ”は、一定の条件を満たす労働者に対し、労働時間に関する規制を適用外とできる制度である。国会審議では「残業代ゼロで働かせ放題、過労死を助長する制度」として野党から槍玉に挙げられ、大いに揉めたのは記憶に新しいところだ。その適用条件を厚生労働省による省令で定めるという点も議論の的になったが、2019年4月の施行時点における条件とは、以下のように定まった。

- 対象業種が「金融商品の開発」「金融商品のディーリング」「アナリスト」「コンサルタント」「研究開発」のいずれかであること。

- 対象者の年収が1,075万円以上であること。

- 対象者には年間104日の休日(週休二日の1年間分)を取得させ、かつ、4週を通じ4日以上の休日を取得させること。

もっともこの制度は、あくまでも制度を必要とする企業が、労務者との同意の下で利用するものである。現時点では対象業種も限られているので、本稿での言及はここまでとしたい。

同一労働同一賃金の推進

同一労働同一賃金は、非正規労働者の待遇改善を目的とした制度であり、冒頭で紹介した表では、「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」にまとめられた3項目で構成される。

“賃金”とあるものの、格差是正の対象には、給与だけでなく各種手当など福利厚生も含まれる。施行時期は大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月となっており、他の制度に対して猶予期間は長いものの、企業にしてみれば現行の給与体系からスムーズに移行するのに十分な期間とは言えないだろう。

さて、何を持って“公正な待遇”とするかだが、これが非常に難しい。例えば、総合職として採用された新人正社員が、現場の仕事を理解するために、パートやアルバイトと同じ業務に当たった場合、新人正社員はろくに仕事もできないのに、ベテラン非正規社員よりも給与が高い、といった逆転現象が発生することがある。

一見、同一労働同一賃金の原則に反しているように見えるこのケースだが、実はセーフだ。なぜセーフなのかというと、総合職採用の新人正社員はキャリア形成の一環として一定期間だけ現場業務に従事しているだけだからである。

このように、同一労働同一賃金のルールは、分かりにくい部分がある。厚生労働省は、基本的な考え方と、問題とならない例、問題となる例をまとめたガイドラインを公開している。

●同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000465500.pdf

一方、待遇改善が求められるケースに該当しやすいのが、シフト管理や新人アルバイトの教育を任されている、いわゆる「バイトリーダー」なる非正規スタッフである。

特に、店舗Aでは正社員が行って仕事を、店舗Bではバイトリーダーが行っているようなケースでは、不公正是正が求められる可能性が高い。このような場合、対策としては、以下のような方向性が考えうる。

A)バイトリーダーの待遇を同等業務を行っている正社員と同じレベルに引き上げる。

B)バイトリーダーと同等の仕事しかしていない正社員の待遇を引き下げる。

C)正社員と非正規社員の業務を分離し、正社員が行うべき仕事を非正規社員に行わせないようにする。

このうち、B)の正社員の待遇改悪が法改正の主旨(非正規労働者の待遇改善)から逸脱するものであることは明白だ。しかし、無い袖は振れないとして、A)とB)の折衷案、すなわち「非正規社員の待遇を改善しつつ、その分、正社員の待遇を引き下げて帳尻を合わせる」という策を選択する動きが出てきている。

この動きに対して、先に上げたガイドラインでは、以下のように釘を刺している。

基本的に、労使で合意することなく通常の働者の待遇を引き下げることは、望ましい対応とはいえないことに留意すべきである。(『同一労働同一賃金ガイドライン』3-4ページ)

こうなると、企業が取るべき合理的な選択とは、A)とC)の折衷案となるだろう。すなわち、正社員と非正規社員の職務を分離したうえで、一部正社員の職務を非正規社員に行わせる場合は、相応の待遇引き上げを実施するという方策である。

まずは勤怠管理のモダナイゼーションを

ここまで働き方改革関連法の主な内容を駆け足で見てきた。これらに対応するために、企業は就業規則の改訂や雇用条件の見直しを行わなければならないが、同時にIT面でもほぼ必須と言ってよい施策がある。それは勤怠管理のモダナイゼーションだ。

従来の勤怠管理はもともと主目的が給与計算にあったので、締め日で集計して結果が分かればそれでよかった。そのため、小規模事業者や小さな事業所単位ならタイムカードと手計算でもなんとかなった。

だが、労働時間に関する規制が厳格化された今、「計算したら違反していた」となることもあり得る。あるいは、有給休暇取得をこれまでどおり社員任せにしていたら、「これから繁忙期に入るのに有給休暇を消化させなければならない」という事態に陥る可能性もある。

そこで企業としては、そうした予兆を早期に捉えて、法令違反にならないように、社員を指導する必要がでてくる。そのためには、労働時間や休暇取得の状況をリアルタイムに見える化してくれるシステムが不可欠だ。

特に、時間外労働の上限規制は、月45時間の上限が原則でしかなく、例外規定が複数あることに注意が必要だ。例えば、単月で100時間を超えると一発アウトだが、そうでない場合も45時間を超えた月が7カ月あるとアウトになる。このような複雑なルールに対する判定を人間が頭で行っていては見落としが発生しやすいし、何より労務管理者の手間が増えるだけだ。

そのため、すでに勤怠管理システムを導入している企業であっても、法改正への対応が不十分な場合は、改修を進めるべきだ。幸い、今やクラウドの時代である。既存システムの改修コストが馬鹿にならないようなら、クラウドに乗り換えればよい。クラウド型の勤怠管理サービスは探せばいくらでもあるし、その多くは法改正への対応と労働時間の見える化を謳っている。料金と機能、使い勝手から自社に合いそうなものを選べばよい。クラウド移行でシステムの運用・保守コストも削減できて一挙両得だ。

勤務間インターバルや、高プロの適用条件である年104日の休暇取得にしても、チェック機能を備えたITシステムの支援がなければ、コンプライアンスの徹底は難しい。特に高プロ制度を導入する場合、労働時間規制の対象外となるとはいえ、極端な超過勤務を看過して過労死に至るようなことがあれば、雇用形態うんぬんの前に、企業姿勢が問われてしまう。規制の対象外なるからこそ、高プロ対象者の労働状況の把握に企業は努めるべきであろう。繰り返しになるが、勤怠管理のモダナイズは、業界や企業規模にかかわらず、全企業が取り組むべきである。

なお、中小企業・小規模事業者が勤怠システムを導入するような場合は、国からの助成金を受けることができる。詳しい条件等は以下を参照していただきたい。

●時間外労働等改善助成金(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

ITによる省力化・生産性向上も必要

一方、同一労働同一賃金の実現に向けては、ITによる省力化・生産性向上も積極的に進める必要があるだろう。無い袖は振れないのであれば、より少ないスタッフで回せるようにするか、より稼ぐしかない。

ただし、バイトリーダーのようなグレーなポジションを廃し、すべてのマネジメント業務は正社員が行うものとした場合、正社員の負荷が高まり、長時間労働を助長しかねない。そこで、ITによる合理化・効率化を進める必要が出てくる。例えば、勤怠管理システムを導入すれば、パート・アルバイトの給与計算を自動化できる。シフト管理にしても、従来シフトの穴を埋めるために、電話でスタッフの一人ひとりに声がけしていたものを、チャットでまとめて呼びかけるようにするだけで、短時間で効率よくシフトを組むことができるようになるだろう。

ほかにも、小売業におけるセルフレジの導入、飲食業におけるタブレットによる注文システムなど、ITによって省力化・効率化できる部分はたくさんある。他社がどんな取り組みをしているのか観察すれば、ヒントはいくらでもあるはずだ。

なお、日本の飲食業や小売業で、店長が超過勤務に陥りやすいのは、現場作業もしながらマネジメント業務を行うからだとよく言われる。また、その原因はマネージャー教育が不十分なせいだとも言われる。要するに、マネージャーとしての意識が低いから、現場作業に逃げているというのだ。もし、こういう状況に陥っているのであれば、業務分離を進めるとともに、社員の教育と意識改革も並行して行う必要があるだろう。