クラウド、モバイル、IoTといったITトレンドによって管理対象が多種多様化し、増大し続ける現代において、インシデントが発生した際にドリルダウン型の手法で原因を特定する従来型の運用管理のオペレーションでは、もはやビジネススピードに対応したITサービスを維持することは困難だ。これからの統合監視に求められるのは、ITサービスのステークホルダー全員参加による情報共有と問題解決を可能とする“艦橋(ブリッジ)”型のアプローチである。

- 監視対象の種類・数が増えすぎて監視が行き届かない、担当者の負荷が増大している

- インシデント発生から、原因の特定、問題の解消までが長時間化している

- 監視業務の重要性が社内で理解されていない、トラブル発生時に文句ばかり言われる

上記のような悩みを抱えているITスタッフは、ぜひ本稿を読んで、ビジネスに貢献できる次世代型統合監視への移行を検討していただきたい。

外部環境の変化に伴い顕在化するITサービス監視の課題

仮想化技術の導入やハイブリッドクラウドへの移行、コンテナ(Docker)化など企業システムの運用形態が多様化するに伴い、監視しなければならない対象が爆発的に増大しているのが実情だ。加えてこれらのシステム構成要素は複雑に絡み合っており、障害が発生しているITサービスと特定のインフラを単純に紐づけることができず、原因を特定したり、影響範囲を推定したりすることも困難になっている。

さらに通常の監視ではカバーしきれない“サイレント障害”も多発している。例えば定期的なpingなどによって各仮想マシンのOSの応答を確認し、死活状態を監視することはできるが、アプリケーションレスポンスが低下した、不審な挙動を起こしているといった上位レイヤーの現象までは拾いきれない。エンドユーザーからクレームを受けて、はじめて障害に気づくことが少なくない。

また、DevOpsの進展やAPIを活用した業務部門でのアプリケーションのカスタマイズ、経営層向けを含めたSaaSアプリケーションの導入など、そもそもIT部門によるコントロールが及びきらないユーザー層および利用形態が拡大している。

このままではIT部門の負担は増すばかりで、どんなに努力しても事情を理解していない経営層や業務部門からは評価されないという悪循環に陥ってしまう。なにより大きな問題は、インシデントに対する対応が遅れ、ビジネスのアジリティを失ってしまうことだ。ITサービスに対する統合監視の体制を、抜本的に改めるべき時期を迎えていると言えよう。

これからの統合監視に求められる3つの新たな方向性とは

日本ヒューレット・パッカード株式会社

日本ヒューレット・パッカード株式会社ソフトウェア事業統括 プリセールス本部

ITソリューションズマネジメント 事業部長

梅根 庸一氏

これまでの統合監視における主要な機能スタックは、大きく「監視結果を一箇所に集め、障害のサービス影響範囲と根本原因箇所を特定すること」と、「運用状況の傾向を可視化(傾向レポート化)し、障害を未然に防ぐこと」の2点に集約される。

もちろん、これらのタスクの重要性が今後も失われることはない。ただ、そこにこだわりすぎているだけでは、先に挙げたような課題を克服することはできない。

日本ヒューレット・パッカード株式会社(以下、HPE) プリセールス本部 ITソリューションズマネジメントの事業部長を務める梅根庸一氏は、今後のITサービスの統合監視に向けた以下のような新たな3つの方向性を示す。

第1は、構成トポロジー管理の強化で、「監視対象の幅を広げるだけでなく、複雑になったITサービス(アプリケーション)と装置間の相互依存関係を可視化し、把握する必要があります」と語る。

第2は、IT装置種別(ドメイン)ごとの監視である。「従来からの死活監視や性能監視に加えて、特にITサービスの不審な挙動に対しては“乗っ取り”を疑うなど、セキュリティ監視の重要性が増しています。ある意味、新型の“サイレント障害”とも言えます。」と指摘する。

そして第3が、ユーザー目線によるITサービス(アプリケーション)の監視だ。「利用者の形態に合わせたイベント通知により、システム開発者やエンドユーザー、さらには経営層まで、ITサービスのステークホルダー全員を巻き込んでいくことが、これからの統合監視の“肝”となります」と訴える。

では、こうした新しい統合監視をどうやって実現するのか――。そこに向けてHPEが強力に推奨しているのが「HPE Operations Bridge」というソリューションだ。「文字どおりの艦橋(ブリッジ)として、HPEおよび他社製データ収集ツール経由のイベント、メトリック、およびトポロジーを統合。動的に更新されるITサービスモデルを使用し、ITサービスと装置間の相互依存関係を可視化し、インシデントに対する判断を迅速化できます」と梅根氏は語る。

チャットツールと連携した“ChatOps”を実践し、統合監視に関する情報をオープン化して共有

日本ヒューレット・パッカード株式会社

日本ヒューレット・パッカード株式会社ソフトウェア事業統括

ITマネジメントプリセールス本部

テクニカルコンサルティング部

シニアテクニカルコンサルタント

河込 隆暁氏

HPE Operations Bridgeの特長をより詳しく見てみよう。

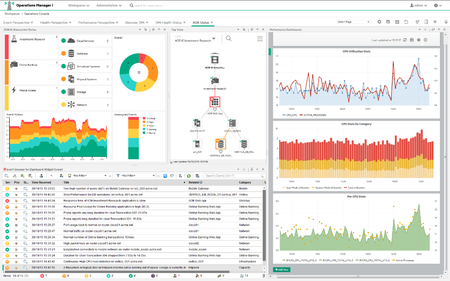

まず構成トポロジー管理に関しては、HPEおよび他社製の運用監視ツールのほか、各種パブリッククラウド(AWS、Microsoft Azureなど)やDockerコンテナからAPIを通じて収集したあらゆる情報を運用管理ソフトウェアの「HPE Operations Manager i(以下、OMi)」に統合し、イベントの関連付けによる相関処理を行う。

HPE ITマネジメントプリセールス本部 テクニカルコンサルティング部のシニアテクニカルコンサルタントである河込隆暁氏は、「OMiに集めた情報からサービスデスクのチケットを生成したり、ビッグデータによる予兆分析につなげたりすることも可能。インシデントが発生した際に、その根本原因や影響範囲を迅速に特定することができます」と語る。

また、セキュリティ監視に関しては、他社製セキュリティ製品との連携をサポートし、イベントの素早い検知と対処を実現する。

HPE Operations Manager iは、イベントの関連付けによる相関処理を行うことで、インシデント発生時の原因や影響範囲を迅速に特定する

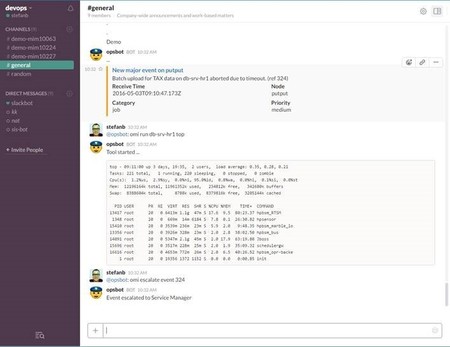

HPE Operations Manager iは、イベントの関連付けによる相関処理を行うことで、インシデント発生時の原因や影響範囲を迅速に特定するさらに特筆すべきが、利用者の形態に合わせたイベント通知の仕組みだ。OMiはHipChatやSlack、Flowdockなどのチャットツールと統合することが可能で、統合監視に関する情報をシステム開発者や業務部門のパワーユーザーなどすべてのステークホルダーと共有する、いわゆる“ChatOps”を実践できるのだ。「発生したイベントを任意のグループチャットに自動的に表示するほか、それを受けて例えばデータベースのステータスを確認したり、OMiの各種ツールを起動したり、サービスデスクにエスカレーションしたりといった操作も、チャットの画面から直接行うことができます。この結果、従来のIT部門に留まらない幅広い部門との情報共有に向けた垣根が低くなります。」と河込氏は説明する。

梅根氏もまた「チャットを組み合わせることで、いままで専任の担当者のみが行っていた統合監視がオープンなものとなります。サイレント障害に対してもより多くの目を光らせることで、迅速かつ効率的な対処を実現します」と説く。

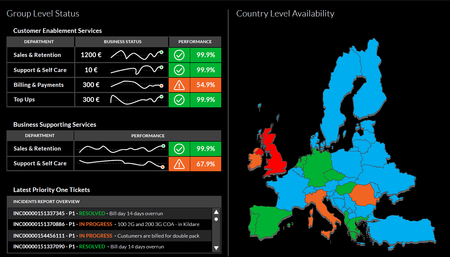

そのほかCIOをはじめとする経営層に向けては、画面の柔軟なカスタマイズが可能なBVD(Business Value Dashboard)を用意し、KPIをサマリーするための計算ロジックと可視化の機能を提供している。

各種チャットツールをインタフェースとして利用でき、報告されたインシデントに対して対話的なトラブルシュートが行える

各種チャットツールをインタフェースとして利用でき、報告されたインシデントに対して対話的なトラブルシュートが行える 経営層向けには、BVD(Business Value Dashboard)を提供。KPIをサマリーすることができる

経営層向けには、BVD(Business Value Dashboard)を提供。KPIをサマリーすることができるこれまでIT部門が一手に担っていた統合監視や文書化(レポーティング)の負荷軽減を図ることはもちろん、運用監視がビジネスにもたらしている大きなメリットを周知するという意味でもHPE Operations Bridgeは大きな役割を果たす。それはIT部門の存在価値をあらためて全社的に認識させることにもつながっていくだろう。これこそがHPEが追求する真の意味での“統合”のあり方にほかならない。

HPE Operations Bridgeは、本稿で紹介した以外にも次世代の統合監視に必要とされるさまざまな機能を提供する。その全容については、ぜひダウンロード資料で確認していただきたい。