DX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む企業が増加する一方で、思うように成果の上がらず悩んでいる日本企業も少なくない。DX推進の肝である「データ活用」が思うように進まないことが、その一因として挙げられる。サイロ化問題を抱える日本企業は、どうすればデータをうまく活用できるようになるのか、日本テラデータ執行役員 テクノロジーセールス事業部 事業部長小永井崇氏に聞いた。

データは守るべきものか、共有すべきものか

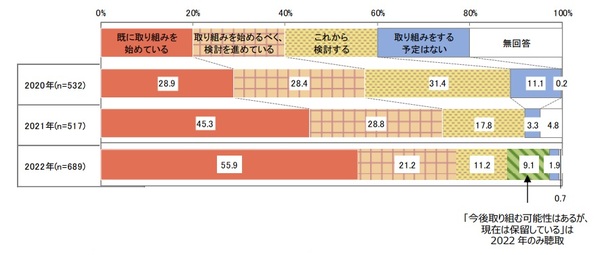

DX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む企業が増えてきた。日本能率協会が2022年11月に発表した「日本企業の経営課題 2022」の調査レポートによると、DXに取り組む企業は55.9%と半数を超え、大企業では8割超に上った。また「取り組みの成果が出ている」と回答した企業は約7割と、前年の調査からさらに増加している(図1)。

図1:DXへの取り組み状況(過去3年の推移)(出典:日本能率協会「日本企業の経営課題2022」調査結果速報)

図1:DXへの取り組み状況(過去3年の推移)(出典:日本能率協会「日本企業の経営課題2022」調査結果速報)拡大画像表示

DXに対する意識にも変化が見られる。以前のようにRPAのようなツールの導入にとどまるのではなく、ほぼすべての企業が「業務プロセスの効率化・高度化」や「既存の商品・サービス・事業の付加価値向上」を重視するようになった。

一方で、課題もある。調査では8割超の企業が「DX推進に関わる人材が不足している」と回答したほか、「DXに対するビジョンや経営戦略、ロードマップが明確に描けていない」「具体的な事業への展開が進まない」といった声も依然として多い状況が明らかになっている。

経済産業省が2022年7月に公表した「DXレポート2.2」からも同様の傾向が伺える。同レポートでは「DX推進に取り組むことの重要性は広がる一方で、デジタル投資の内訳はDXレポート発出後も変化がなく、既存ビジネスの維持・運営に約8割が占められている状況が継続している」と指摘。「バリューアップ(サービスの創造・革新)の取り組みにおいては、実際に成果がでている企業は1割未満に留まっている」と厳しい現実を示している。

ここで疑問に浮かぶのは、日本企業はなぜDX推進においても海外(特に米国)に遅れを取っているのかということだ。一般的に、日本は米国に比べてIT導入に2年ほどの遅れがあるといわれるが、DXの目的はIT導入やデジタル化ではない。そもそも日本には、DXを推進する上で重要となる「カイゼン活動」を生み出した土壌がある。海外企業同様にDXが推進できたとしても何らおかしいことはないはずだ。

この疑問に対して「データに関する意識やアプローチ方法の違いではないか」と指摘するのが、日本テラデータ 執行役員 テクノロジーセールス事業部 事業部長の小永井崇氏だ。

「欧米企業ではデータは“みんなのもの”という意識が強いと感じます。ビジネス目標を定め、それを実現するために組織内でデータを共有し分析・活用する。一方、日本ではデータはどこかに“自分のもの”という意識が残っていると感じます。外部に公開せずに内部で厳重に守るといった発想を持つだけでなく、同じ会社の他の部署にすらデータを渡すことをためらっている例が散見されます。それがデータのサイロ化を生み、DX推進の障害のひとつとなっています」(小永井氏)

写真1:執行役員 テクノロジーセールス事業部 事業部長の小永井崇氏

写真1:執行役員 テクノロジーセールス事業部 事業部長の小永井崇氏データのサイロ化がアナリティクスのサイロ化を生む

データのサイロ化は、いまに始まったことではない。データ活用の長い歴史のなかで、常に解決すべき課題になってきたものだ。ただ、小永井氏によると、DX推進が叫ばれるなかで、データのサイロ化がより一層加速している状況にあるという。

「お客様からよくご相談を受けるのは“社内にデータがあるのはわかるが、どこに何があるのかわからない”、あるいは“それぞれの部門ごとに基準、ルール、ガバナンスがあり、統合できていない”といった課題です。なぜこうした状況になるかというと、既存のビジネスを支えてきたシステムの運用を続けながら、デジタルに代表される新しい取り組みを並行して続けるという環境になりやすいからです。既存ビジネスのデータは自分たちで守ならなければならない一方で、新規ビジネスのデータはオープンに公開して連携しなければならない。DXを推進し、さまざまなクラウドサービスを利用してデータを取得するようになると、データを収集、整備、分析、活用するための環境はどんどん複雑化します。部門ごとにデータ分析のあり方が異なる、アナリティクスのサイロ化も起こっています」(小永井氏)

DXの取り組みで新しいデータやシステムが増えることはむしろ望ましいことだ。データからインサイト(洞察)を得るためには、さまざまなデータを組み合わせることが重要だからだ。ただ、データを組み合わせるまでに至らずに、ただ収集しているだけでは、活用できないデータが増え、複雑化するだけになってしまう。

「早い段階からDWH(データウェアハウス)やBI(ビジネスインテリジェンス)のような仕組みを作ってきた企業ほど、システム規模が大きくなり、既存のデータを守ろうという意識が働くようです。機械学習やAIなどの技術を取り入れて実験的な取り組みをしたいと思っても、全社規模でデータを収集することができず、シャドーITのような小規模な取り組みにとどまってしまう。それが新たなサイロを生むこともあります」(小永井氏)

DX推進を阻む日本企業の「体質」の問題としてよく指摘されるのは「新しい取り組みに慎重になりすぎる」「低リスクで安心・安全を志向しがち」「失敗を許容しない文化がある」「完璧を求めすぎる」など。ただ、突き詰めてみるとやはり「データに対する意識やアプローチの違い」と、そこから生まれる「データのサイロ化」が最も大きなハードルになっている、と小永井氏は話す。

トライ&エラーの分析成果をビジネスプロセスに組み込む

では、データのサイロ化はどうすれば解消できるのか。これについてヒントを与えてくれるものの1つが、経営管理手法として米国を中心に広まったOKR(Objectives and Key Results)だという。

「OKRは、米国のIT企業が採用していることで日本でも話題になった目標管理の手法およびツールです。基本的な考え方は、目標と成果の指標を定め、透明性を確保して、高い頻度で成果の振り返りや目標の再設定をチームで行うというものです。システム開発でいうアジャイル開発の考え方と共通する部分も多くあります。実用最小限のものをつくり、リリースを繰り返しながらプロダクトをカイゼンしていきます。また、DX推進で考えるなら“DXをやるぞ”と宣言して終わりではなく、DXを実現するために目標と成果を定め、経営から現場までが短いサイクルですばやく取り組みを回していきます」(小永井氏)

デジタル導入やシステム開発といった技術的な課題だけでなく「慎重になりすぎる」「失敗を許容しない」「完璧を求めすぎる」といった組織・文化の課題も、OKRの考え方で見直していくことが可能だという。そうした意識や組織の改革とあわせて、データのサイロ化を解消するためのITインフラ基盤を整えていく。ITインフラ基盤の整備で大きなポイントになるのは、探索的にトライ&エラーできる環境だ。

「アナリティクスでは、探索的にトライ&エラーを繰り返して仮説を検証し、あらたな洞察を得て、それをビジネスプロセスに組み込んでいくことが非常に重要です。それをスムーズに行なうための環境も必要になりますが、従来のDHWやBIに加えて、新しい分析基盤を構築すると、サイロ化につながりかねません。既存の基盤を生かしながら、統合的にデータをマネジメントできることが重要になってきます」(小永井氏)

統合的なデータマネジメントを行うために、従来のDHWやBIに加えて、採用が進んできたものに「データレイク」や「レイクハウス」がある。データレイクはさまざまなデータを一箇所でまとめて管理する基盤で、レイクハウスはデータを蓄積するためのデータレイクとデータを分析するためのDWHの長所を合わせ持った基盤ということができる。

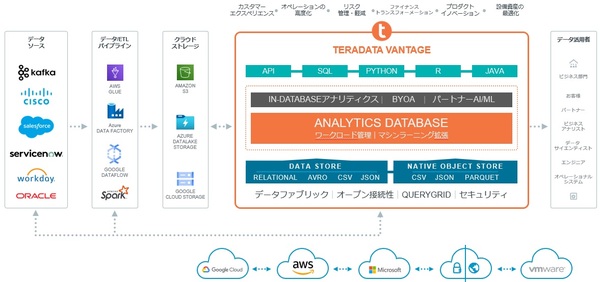

「DWH、データレイク、レイクハウスを統合的に管理できるデータマネジメント基盤を、オンプレミスやクラウドなどの環境を問わずに利用できるようにします。テラデータでは、コネクテッド・マルチクラウド・データプラットフォームと呼ぶTeradata Vantageを拡張する形で、新たにクラウドネイティブアーキテクチャを採用したデータ基盤の開発に、2年ほど前から取り組んできました(図2)」(小永井氏)

図2:コネクテッド・マルチクラウド・データプラットフォームの詳細(出典:日本テラデータ)

図2:コネクテッド・マルチクラウド・データプラットフォームの詳細(出典:日本テラデータ)拡大画像表示

DWHからレイクハウスまでカバーするクラウドサービスに

そうしたなか2022年8月にリリースされたのが「VantageCloud Lake」だ。VantageCloud Lakeは、テラデータのデータプラットフォーム製品である「Teradata Vantage」をクラウドネイティブなアーキテクチャ上で改良した製品で、従来の機能はそのままに、拡張性や柔軟性といったクラウドのメリットをユーザーが最大限に享受できるようにしたセルフサービス型のデータ分析サービスだ。

「Teradata VantageはAWS、Azure、Google Cloud上で利用することができましたが、世界の大手企業が求める厳しい運用基準(SLA)に対応し、大規模なデータプラットフォームを運用することに重きを置いてきました。そのため、小規模から中規模の部門別や探索的でトライ&エラーを繰り返すような分析に必要な柔軟性が足りない部分がありました。そこで新たにクラウドネイティブアーキテクチャを採用し、こういった使い方に最適なデータ分析サービスとしてVantageCloud Lakeをリリースしました。また、従来のTeradata VantageはVantageCloud Enterpriseと名称変更しました。これら2つのエディションを提供するTeradata VantageCloud(VantageCloud)は、企業のあらゆるデータ活用のニーズをカバーできるクラウドデータプラットフォーム製品なのです」(小永井氏)

位置づけとしては、VantageCloud Enterpriseは、統合データ基盤やニアリアルタイム分析など厳しいSLAへの対応を求められるデータプラットフォームの領域を、VantageCloud Lakeは部門別や探索的、アドホックなデータ分析プロジェクトなどに求められるレイクハウスやデータマートなど小規模、中規模のデータプラットフォーム領域をカバーする。どちらも同じ機能を提供するため、データ分析を一貫した仕組みのもとで実施できるようになるほか、相互に連携して管理・運用、活用することも可能となる。

「例えば、POSデータや会員属性データなどのトランザクションデータをVantageCloud Enterpriseで分析する一方で、顧客の行動データやSNSデータ、IoTセンサーデータ、各種オープンデータを自由に組み合わせて分析する場合はVantageCloud Lakeが向いています。一方で、多様なパートナーとのエコシステムを構成しており、ユーザーが任意のツールや言語を使ってそれぞれのVantageCloudを利用できるようにしています」(小永井氏)

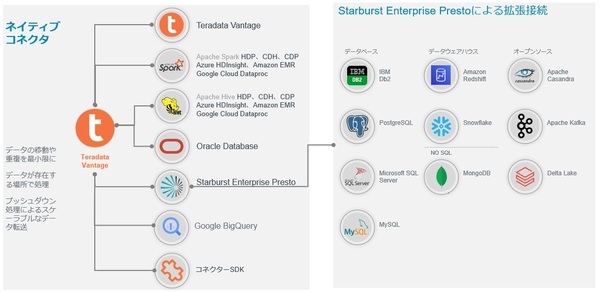

サイロ化しているデータを、AIやデータ分析に一元的に活用したいというニーズの高まりをうけて、「データファブリック」が注目されている。さまざまな場所にある異なったアプリケーションやプラットフォームのデータを論理的に一元管理するアーキテクチャだ。テラデータではこれを、同社が“分析エコシステム構築の要”と位置付けているTeradata QueryGridというデータ分析ファブリック技術で実現する(図3)。

図3:Teradata QueryGrid™によるシステム間のクエリー連携(出典:日本テラデータ)

図3:Teradata QueryGrid™によるシステム間のクエリー連携(出典:日本テラデータ)拡大画像表示

データ管理のコンセプトとしては他に、ドメインごとにオーナーシップをもって分散的にデータを管理する「データメッシュ」や、データの保管場所や意味、利用のされかたを知ることができる「データカタログ」、ガバナンスを確保しつつ組織の外部とデータを共有する「データシェアリング」などもあるが、これらについては、パートナーのソューションをVantageCloudに組み込んで利用できる。

「繰り返しになりますが、ビジネス成果を獲得するために、データを一元的に管理し、企業全体、さらには取引先やお客様とも共有し、活用することが大切です。テラデータはこれを実現するためのテクノロジーとしてクラウドデータプラットフォーム Teradata VantageCloudを提供します。それだけではなく、Teradata VantageCloudの導入を行い、最大限活用できるようデータ活用の構想策定からアーキテクチャ設計、導入・構築、さらにはデータ活用の運用支援までエンド・ツー・エンドのコンサルティングサービスで支援する体制を整えています。例えば、多くの企業の課題となっているデータのサイロ化の解消や、データマネジメントの最適化に向けての支援サービスを提供しています。また、海外企業の先進的なデータ活用の取り組みをユースケースとしてご紹介することもできます。 実用最小限の取り組みから始めるスモールスタートから、全社的な分析基盤を構築してDXを実現する大規模なデータ活用まで、何でもご相談いただければと思います」(小永井氏)

●お問い合わせ先

日本テラデータ株式会社

URL:https://www.teradata.jp/

Email:Marketing.JP@Teradata.com