2004年にDale Dougherty氏がウェブ2.0(Web 2.0)と名づけ、それをTim O'Reilly氏が提唱し普及させた概念は、O'REILLYのウェブサイト上、「What is Web 2.0」で詳しい解説が行われている日本語版)。概念が曖昧であるとか、ただのマーケティング用の売り文句であるとか、非難めいた意見も出ていたが、ウェブ2.0という概念は確実に定着している。あれからすでに3年を経ているが、昨年出版された『Web 2.0 Principles and Best Practices』(2006年秋にO' Reilly Media発行)の巻頭言によれば、次のようにまとめられている。

”Web 2.0 is a set of economic, social, and technology trends that collectively form the basis for the next generation of the Internet --- a more mature, distinctive medium characterized by user participation, openness, and network effects.”

直訳すれば、

「ウェブ2.0は、インターネットの次世代の基礎を包括的に形成する、経済傾向、社会傾向および技術傾向 --- さらに成熟し(た状態では)、 ユーザー参加、オープンおよびネットワーク効果によって特徴づけられた特有の媒体である」。といったところだろうか。いろいろと議論が巻き起こったせいか、結局はかなり広い範囲をカバーする定義となっている。ウェブ2.0という用語が意外なほど社会に与えるインパクトが大きかったせいもあり、さまざまな思惑を配慮した結果と見えなくもない。

2.0はbuzzword?

さて、この「2.0」という修飾語だが、短期間にさまざまな分野に波及していった。ITに関連したインターネット2.0やオフィス2.0は言うに及ばず、2007年になってからの日本では「Docomo 2.0」とか、「夏2.0」まで登場するようになった。こうなってしまうと、「2.0」という修飾語は、一時的な流行(はやり)言葉にしか受け取られかねない。

確かに、ウェブ2.0という概念は、登場した当初(今でも?)、それ自体の定義はさまざまな思惑が介入した。しかし、インターネット環境におけるある種の兆候が現れていたのは、多くの人が感じていたのも事実であり、それらを総称する言葉として「ウェブ2.0」という用語が使われたのだから、それもやむを得ないことだろう。むしろ重要なのは、「インターネット環境の新たな兆候が何であったか」ということである。

ウェブ2.0のキーワード

改めて、ウェブ2.0というインターネット上のムーブメントが何を指していたのかを確認しておくと、ウェブ2.0の主要なキーワードとして挙げられるのは、以下のようなものだ(他にも多くの要素が挙げられている)。

- 参加(Participation)

- リッチなユーザー体験(Rich User Experiences)

- ロングテール(Long Tail)

- フォークソノミー

- マッシュアップ(Mashups)

- 進歩的な分散指向(Radical Decentralization)

ウェブ2.0の主要なキーワード

ブログやSNSといったコミュニケーションツールを個人が入手し、Wikipediaのような参加による辞典が編纂され、GoogleのGmail、Docs&Spreadsheetなどがウェブアプリケーションとして利用可能になり、AmazonやGoogleに代表される公開されたウェブAPIを利用して、簡単に膨大な書籍情報や地理情報が利用できるようになった。

こういったインターネットの潮流の中で、2006年の春にはエンタープライズ2.0(Enterprise 2.0)という用語も生まれた。この用語は、ハーバードビジネススクールの准教授Andrew P. McAfee氏が、MIT Sloan Management Reviewの2006年春の論文『Enterprise 2.0:Dawn of Emergent Collaboration』の中で初めて使われたとされている(それ以前にも、Enterprise Web 2.0という用語がウェブサイト上では使われていたような気はするが…)。

McAfee氏が論文の中でエンタープライズ2.0をどのように定義しているかというと、

「エンタープライズ2.0」という用語は、企業内における「知識労働者の実践や結果を可視化するために、企業が構築するプラットフォーム」であり、情報の生成、共有、再検討を行うこれらの新しいデジタルプラットフォームは、すでにインターネット上では一般的である。それらは、ウェブ2.0技術と包括的に呼ばれている。

としている。

「情報の生成、共有、再検討といった新しいデジタルプラットフォーム」というのは、ブログやWikiといったソフトウェアを指しているのは、論文の文脈から明らかだが、それ以外にもエンタープライズ2.0へ導く6つの構成要素として、”SLATES”(頭文字をとった単語)と名づけた以下の技術を掲げている。

- Search

- Links

- Authoring

- Tags

- Extensions

- Signals

Search(検索)、Links(リンク)、Tags(タグ付け)は、言葉通りの意味だが、それ以外は多少説明が必要かもしれない。Authoring は、ブログやWikiなどの執筆環境、Extensionsは、Amazon.comのレコメンデーションのように、「これに関心があるなら、これはいかがですか」といった情報を追加するしくみ、SignalはRSSフィードのことである。本論文におけるMcAfee氏の定義を要約すれば、企業内におけるウェブ2.0技術の導入といってもよいだろう(この論文自体は、MIT Sloan Management Reviewから6.5ドルで購入できる。興味のある方は読んでみていただきたい)。

その後、2007年2月7日から米サンディエゴで開催されたカンファレンス「FASTforward '07」では、論文に書かれているものより、エンタープライズ2.0の概念はより一般化されており、単にウェブ2.0的な技術が企業に導入されることがエンタープライズ2.0であるとはしていない。

"Enterprise 2.0 is the use of emergent social software platforms within companies, or between companies and their partners or customers."

「パートナー企業や顧客と企業,企業間で活用される新しいソーシャルソフトウェアプラットフォーム」

このように汎用的な表現になったのには理由があるのだろう。ある程度ソフトウェアの範囲を広くしておかないと、エンタープライズマッシュアップなどが入ってこなくなってしまうし、ソフトウェアの導入が済めば、それで終わりのように捉えられないためだろう。最近は、次のようなスライドも登場しており、これなどを見ると、McAfee氏の概念をそのまま反映しているといってよいだろう。

エンタープライズ2.0を少し別の角度から考えた例を紹介しよう。ウェブ2.0のブレーンストーミングのときも行われたことだが、具体例を挙げることでイメージを固めようという試みだ。次に示す対称表は、2007年6月18日~21日、ボストンで開催されたEnterprise 2.0 Conferenceの前に、当該サイトに掲載されたエンタープライズ1.0と2.0の比較表である。

| エンタープライズ1.0 | エンタープライズ2.O |

| 階層的組織 摩擦 官僚的 不撓不屈 IT主導の技術/ユーザー不在 トップダウン 一極集中 狭い地域、ワンタイムゾーン サイロと境界 独自仕様 構造化された情報システム タックスソノミー 過度に複雑 クローズ/独自仕様 予定されている 市場への長い時間サイクル |

水平な組織 簡単な組織フロー 機敏 柔軟性 ユーザー主導の技術 ボトムアップ 分散化 広域なチーム 曖昧な境界、開いた境界 透過的 新興の情報システム フォークソノミー 単純 オープン オンデマンド 市場への短い時間サイクル |

企業の情報システムの比較というより、組織論における企業比較のようにすら見える。『組織は戦略に従う』というAlfred D. Chandlerの書籍にあるように、一定の戦略に基づいた情報システムの導入であれば、それによって組織構成にも影響が出るのは当然だが、「新旧」、「善悪」的な比較は、明確な違いを示してはくれるが、得てして概念の誤謬を招く恐れもある。エンタープライズ2.0は、表の中のすべての要素を満足させなければならないわけではない。参考程度に留めておくほうがいいかもしれない。

McAfee氏によるエンタープライズ2.0の定義が市場において認知されたものであるかというと、現時点ではそうとはいい難い。彼が論文を発表した後には、業界のあちらこちらでエンタープライズ 2.0の定義に関して異論が登場している。現時点では、さまざまな角度からエンタープライズ2.0という用語は検討されており、いまだ明確な定義は存在しないといってもよいだろう。 WikiPediaでも、一度は「Enterprise 2.0」の定義が書き込まれたものの、その後削除されてしまい、いまだその項目への書き込みは存在しない(enterprise social softwareにリダイレクトされる。2007年6月20日現在)。

ひと言でソーシャルソフトウェアといっても、次々と新しいサービスが生まれるこの業界では、万人が合意できる定義を行うのは難しい。しかしその一方で、ウェブ2.0的な技術が、企業内へ浸透するだろうという認識は、多くの人に共有されつつある。次に2つの調査レポートを紹介しよう。

企業におけるウェブ2.0への意識動向

McAfee氏の論文が登場したあと、コンサルティングファームや調査会社、研究機関から、企業内におけるウェブ2.0的なツール(ブログやWiki)を利用することについて、いくつか調査レポートが登場している。Gartnarをはじめ、McKinsey、Economist Intelligence Unitなど、いずれの調査も大規模なアンケートと調査を企業幹部に対して実施しており、オリジナルの調査データはなかなか読み応えがある。ここでは簡単に紹介するに留めてあるので、関心のある方はぜひオリジナルの調査報告書にあたって頂きたい。

"Serias Business Web 2.0 goes Enterprise" Economist Intelligence Unit

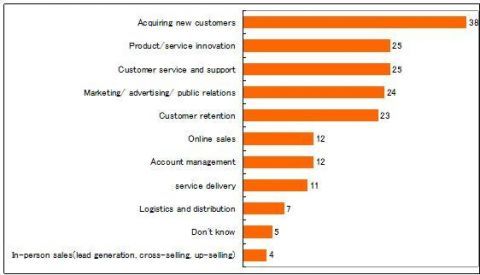

FastSearch& Transferの支援により、Economist Intelligence Unitという調査会社が2007年1月に、大企業の幹部406人を対象にウェブ2.0のビジネス上のインパクトについて行ったアンケートとインタビューである。この調査からは、企業のファイナンシャルインパクトのデータを引用して紹介しよう。

"Serias Business Web 2.0 goes Enterprise" Economist Intelligence Unitより引用。

(C) The Economist Intelligence Unit 2007

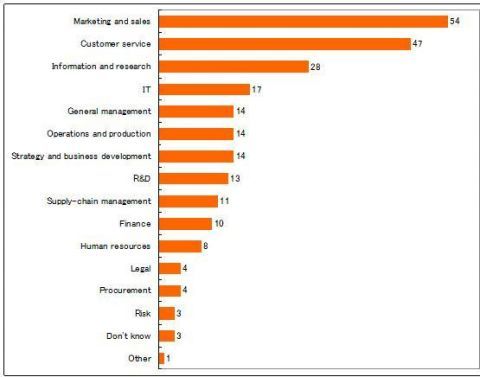

最も売上の増大に貢献すると考えられているのは、顧客の獲得であり、次いで製品やサービスの変革や顧客へのサービスやサポートとなっている。もうひとつのデータとして、ウェブ2.0の技術をどこに利用するかという設問に対しては、1位がマーケティング、次いで顧客サービスと回答されている。

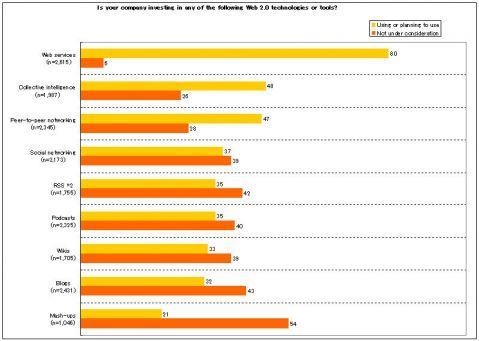

"How business are useing Web 2.0" McKinsey Global survey

McKinsey Global Surveyの調査も、主に企業の幹部(執行役員および役員)を対象としたものだが、ウェブ2.0のテクノロジーに対して、何にもっとも投資しているかという設問に対しては、ブログやWikiなどより、ウェブサービスや検索に対する関心が高く、意外なほど企業内の経営層は、状況を冷静に判断していることがわかる。

最後に、調査データを調べていて、ひとつ面白い共通点を発見した。いずれの調査でも今後どのようなソリューションに関心があるか(投資の対象とするか)という設問に対して、多くの企業が「ウェブベースのシステムあるいはソリューションと回答している。具体的にどのようなソリューションかはわからないが、企業の情報システムは、ファイアウォールの向こう側に、未来を見い出そうとしているに違いない。

- 「2.0というより√2.0」─エンタープライズ2.0の取材を通じて感じたこと(2007/12/14)

- エンタープライズ 2.0の先進企業のシステム事例─カシオの場合(2007/10/23)

- エンタープライズ2.0企業導入の課題はどこにある? 活用に向けて徹底議論(2007/10/04)

- エンタープライズ2.0に求められるサーチ機能(2007/10/02)

- 住友電工における企業内システムの変革とエンタープライズ2.0(2007/09/16)

Web 2.0 / エンタープライズ2.0 / SNS / エンタープライズ検索